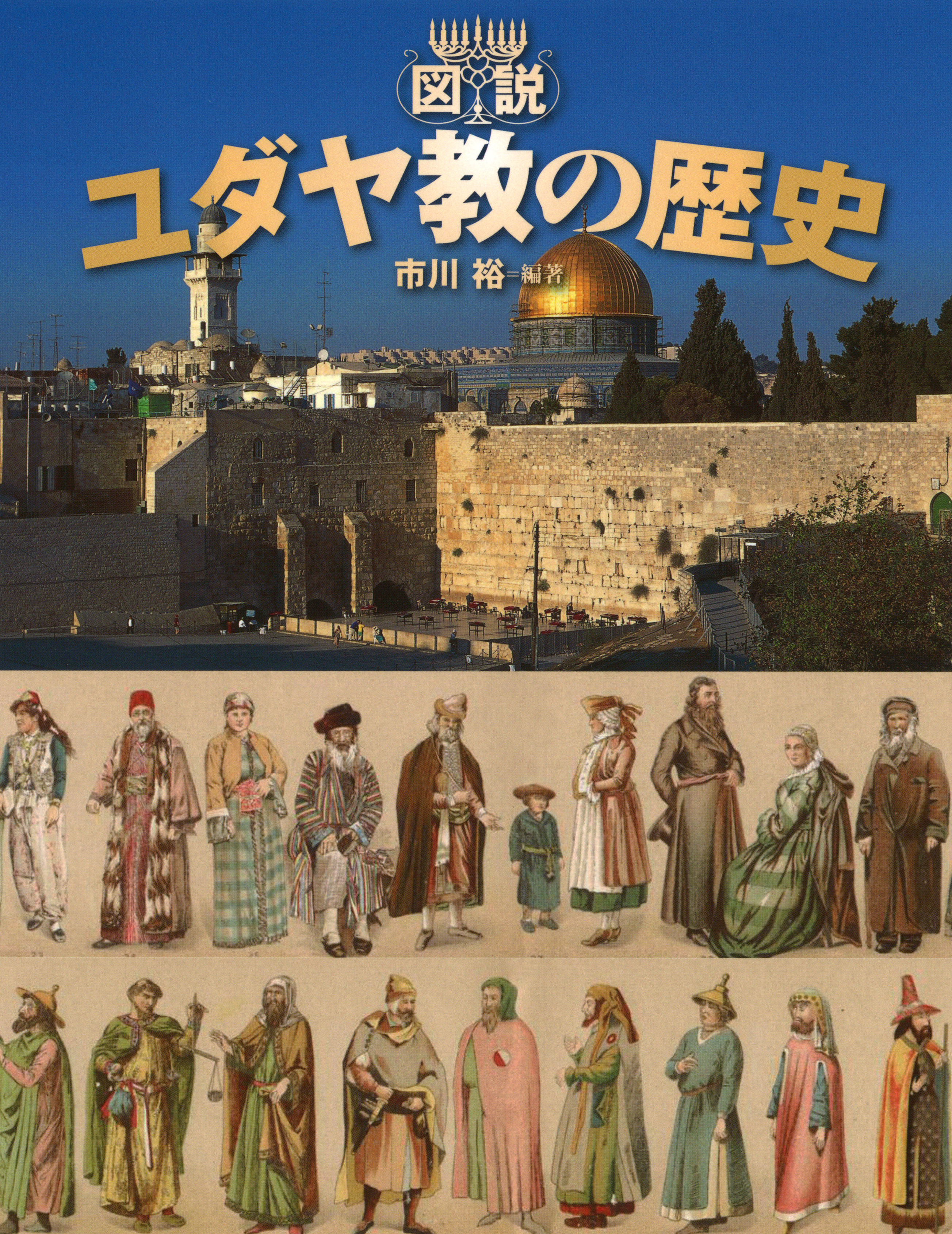

<ディアスポラ(離散)の始まり>

ユダヤ人は、なぜ世界各地に散らばりながらも、その信仰とアイデンティティを2000年も維持し続けられたのでしょうか? この問いかけは、ユダヤ人の歴史を語る上で、決して避けられない核心に触れます。かつてパレスチナの地に栄華を極めた王国を築いていたユダヤ人が、紀元後のある時点から独自の国家を持たなくなり、「ディアスポラ(離散)」と呼ばれる状態が始まりました。この「母国なき民」としての運命は、単なる歴史の偶然ではなく、征服、追放、迫害の連鎖によって紡がれた悲劇的な物語です。

この記事では、ユダヤ人が故国を失った原因を古代の王国興亡から探り、世界各地での苦難の歴史を追います。さらに、近代のホロコースト(大虐殺)という絶頂の試練を経て、現代のイスラエル建国に至るまでの道のりを描き出します。ユダヤ人のレジリエンス(回復力)が、どのようにして彼らを支えてきたのかを紐解きながら、読者の皆さんにその全貌をお届けします。さあ、2000年にわたる時を超えた旅を始めましょう。

<I. 古代ユダヤ王国の興亡と故国の喪失>

ユダヤ人の「母国喪失」の物語は、古代の栄光から始まります。聖書に記されたように、ユダヤ人は神の選民として約束の地パレスチナに定住し、王国を築きました。しかし、この栄華は脆く、外部勢力の侵略によって崩壊の道を辿ります。ここでは、王国の分裂と征服の歴史を振り返り、ディアスポラ(離散)の基盤がどのように形成されたかを考察します。

1. 栄光と分裂の時代

紀元前10世紀頃、ユダヤの歴史はダビデ王とその子ソロモン王の時代に最盛期を迎えました。ダビデ王は、ペリシテ人やアンモン人などの周辺部族を撃破し、統一王国を樹立。エルサレムを首都とし、神殿を建設する基盤を築きました。ソロモン王の治世では、王国は交易と富の絶頂を極め、地中海東岸からエジプト、アラビア半島まで影響力を広げました。聖書『列王記』には、ソロモンの宮殿が金と象牙で飾られ、年間の貢納金が膨大だったと記されています。この時代、ユダヤ人は一つの民族として結束し、宗教的・政治的中心としてエルサレムを崇めました。しかし、ソロモン王の死後(紀元前930年頃)、王国は急激に分裂します。重税と強権的な統治に対する不満から、北部10部族がイスラエル王国を形成し、南部はユダ王国として残りました。この分裂は、ユダヤ人の運命を決定づける悲劇の始まりでした。北のイスラエル王国は、豊かな農地と交易路を有していましたが、政治的に不安定で、内部の腐敗が進行。対照的に、南のユダ王国はエルサレムを中心とした宗教的権威を維持しましたが、軍事力では劣勢でした。

外部からの征服は、容赦なくこれらの王国を飲み込みました。まず、紀元前8世紀、北のイスラエル王国はアッシリア帝国の侵攻に遭います。紀元前722年、アッシリア王サルマネセル5世とその後継者サルゴン2世がサマリアを包囲・陥落させ、王国を滅ぼしました。多くの住民が「失われた10支族」としてアッシリアの各地に強制移住させられました。この出来事は、ユダヤ人の最初の大量追放として歴史に刻まれ、ディアスポラ(離散)の原型となりました。 移住者たちは、現地で同化を強いられましたが、一部はユダヤの伝統を保持し、後世のコミュニティの種となりました。

続いて、紀元前6世紀、南のユダ王国も新バビロニア帝国の標的となります。バビロニア王ネブカドネザル2世は、紀元前597年に第一次捕囚としてユダヤの王ヨヤキムと貴族・知識人層をバビロンに連行。紀元前586年、第二次捕囚でエルサレムを陥落させ、第一神殿を破壊しました。これが有名な「バビロン捕囚」です。捕虜となったユダヤ人たちは、バビロンの河畔で嘆き、詩篇137篇に「バビロンの川のほとりで、私どもは座ってシオンを思い、泣きました」と歌いました。この時期、ユダヤ人は国家を失いましたが、預言者エゼキエルやエレミヤの教えを通じて、信仰の重要性を再認識。シナゴーグ(会堂)の原型が生まれ、ディアスポラ(離散)での宗教生活の基盤が築かれました。

ペルシア帝国のキュロス王が紀元前538年にユダヤ人に帰還を許したものの、多くの人々がバビロンに留まり、ディアスポラ(離散)の拡大が始まりました。以降、ユダヤ人はエジプトやペルシア全土に散らばり、ヘレニズム文化の影響を受けつつ、独自のアイデンティティを育てました。

2. ローマ帝国と「ディアスポラ(離散)」の決定打

紀元前63年、ポンペイウス率いるローマ軍がユダヤの地を征服し、パレスチナはローマ帝国の属州となりました。この時代、ユダヤ教は多様な宗派を生み出しました。パリサイ派(律法学者)、サドカイ派(神殿貴族)、エッセネ派(禁欲主義者)、そして新興のキリスト教が台頭。ローマの支配は比較的寛容でしたが、税負担と異教崇拝の強要が不満を募らせました。決定的な転機は、紀元66年から73年にかけての「ユダヤ戦争」です。ユダヤ人の反乱は、ゼアロテス派の過激派が主導し、ローマ総督を殺害したことに端を発します。ローマ皇帝ウェスパシアヌスとその子ティトゥスは、大軍を派遣。紀元70年、エルサレムは包囲され、第二神殿が炎上・破壊されました。この神殿は、ユダヤ教の祭祀の中心で、逾越祭や贖罪日に数万人が集う聖地でした。その喪失は、ユダヤ人の精神的支柱を崩壊させ、数万人の死者と奴隷化を招きました。ヨセフス・フラウィウスの『ユダヤ戦記』によると、戦死者と飢餓死者は100万人以上に上ります。

反乱はこれで終わらず、紀元132年から135年の「バル・コクバの乱」が最後の抵抗となりました。シモン・バル・コクバをメシアと信じたユダヤ人たちは、独立を宣言しましたが、ローマ皇帝ハドリアヌスに鎮圧されました。死者は50万人を超え、生存者は故郷からの追放を命じられました。エルサレムは「アエリア・カピトリナ」と改名され、ユダヤ人の入城が禁じられました。これにより、ユダヤ人のディアスポラ(離散)は不可逆的なものとなり、世界中に散らばる「母国なき民」の時代が本格化しました。 ローマのこの政策は、ユダヤ人を「永遠の放浪者」として烙印づけ、後世の反ユダヤ主義の源流となりました。

<II. 2000年にわたる「客」としての歴史>

故国を失ったユダヤ人は、2000年にわたり「客」として世界を渡り歩きました。ローマ帝国崩壊後、中世ヨーロッパからイスラム世界、アメリカ大陸まで、彼らは常に少数派として生き抜きました。このセクションでは、散在するコミュニティの形成、信仰の役割、そしてヨーロッパでの差別、近代のホロコースト(大虐殺)を詳述します。

1. 世界各地での受難と文化的孤立

追放されたユダヤ人は、地中海世界を中心に散在しました。ヨーロッパ北部・東部に定住したアシュケナジム(灰色の土地を意味するヘブライ語由来)と、イベリア半島、北アフリカ、中東に広がったセファルディム(スペインを意味)が主なグループです。アシュケナジムはライン川流域からポーランドへ、セファルディムはスペイン黄金時代に繁栄しましたが、1492年のスペイン追放令でポルトガル、オスマン帝国へ移住しました。

国家を持たない彼らは、常に「他者」として扱われました。ローマ時代からビザンチン帝国、イスラムカリフ国でさえ、ジズヤ税(人頭税)を課せられました。しかし、ユダヤ人はユダヤ教の教えと聖典トーラー(律法書)を核に結束。トーラー(律法書)は神の契約書として、律法(ミツヴァ)の遵守を義務づけます。安息日(シャバット)の厳守、潔食(カシュルート)の食事規定、割礼などの習慣は、異文化の中でアイデンティティを維持する「見えない城壁」となりました。ラビ(教師)たちは、タルムード(口伝律法)を編纂し、ディアスポラ(離散)での倫理的・法的指針を提供。こうした文化的孤立は、受難を耐え抜く力となりましたが、同時に周囲の猜疑心を招きました。

2. ヨーロッパでの差別と迫害

中世ヨーロッパでは、キリスト教社会がユダヤ人を「キリスト殺し」の罪人で貶めました。4世紀の教会父ヨハネス・クリュソストモスの説教が反ユダヤ主義の基調を形成し、十字軍(1096年)ではラインラントのユダヤ人集落が虐殺されました。職業制限は深刻で、土地所有やギルド加入を禁じられたため、金融業(高利貸し)や交易、医学に特化せざるを得ませんでした。当時のキリスト教は利子取りを禁じていたため、ユダヤ人がその役割を担いましたが、これが「貪欲なユダヤ人」というステレオタイプを生み、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』に象徴される反感を煽りました。

居住の隔離も進み、1516年のヴェネツィアで初のゲットー(隔離居住区)が設けられました。高い壁に囲まれた狭い区画で、夜間外出禁止や黄色い帽子着用が強制され、人間性を奪いました。黒死病(ペスト)の流行(1348-1351年)では、ユダヤ人が「井戸に毒を入れた」との血の中傷が広がり、数百のコミュニティがポグロム(集団迫害)で壊滅。ストラスブールでは2000人以上が生贄火(いけにえび)に焼かれました。このような迫害の連鎖は、ユダヤ人を東欧やオスマン帝国へ追いやりましたが、彼らはイディッシュ語やラディーノ語を開発し、文化を豊かに継承しました。

3. 近代以降の試練:ホロコースト(大虐殺)

近代化の波は、ユダヤ人に希望をもたらしました。フランス革命(1789年)後の啓蒙主義が市民権を認め、モーセ・メンデルスゾーンらのハスカラー(啓蒙)運動が同化を促進。19世紀の東欧では、シオニズム(帰還主義)の萌芽が見られました。しかし、産業革命後の経済格差が反ユダヤ主義を再燃させます。ロシアの「ユダヤ人問題」は、ドレフュス事件(1894年、フランス)で頂点に達し、人種的差別が台頭。「プロトコル・オブ・ザ・エルダーズ・オブ・ジオン」なる偽書がユダヤ人世界征服陰謀を喧伝しました。

20世紀の絶頂は、ナチス・ドイツによるホロコースト(大虐殺)です。アドルフ・ヒトラーは『わが闘争』でユダヤ人を「人種的脅威」と位置づけ、1935年のニュルンベルク法で市民権を剥奪。1938年の「水晶の夜」暴動後、第二次世界大戦中に「最終解決」計画が実行されました。アウシュビッツ、トレブリンカなどの絶滅収容所で、ガス室と強制労働により約600万人のユダヤ人が虐殺されました。これは全ユダヤ人口の3分の2に及び、子供や女性が特に標的となりました。生存者の証言、例えばプリモ・レーヴィの『これは人間か』は、人間性の喪失を克明に描きます。この未曾有の悲劇は、ユダヤ人の「二度と無防備にならない」という決意を固め、シオニズム(帰還主義)運動を加速させました。

4.ディアスポラ(離散)の終焉と新たな始まり

2000年にわたるディアスポラ(離散)は、ユダヤ人を「母国なき民」として定義づけました。古代の征服から中世のゲットー(隔離居住区)、近代のホロコースト(大虐殺)まで、彼らは絶え間ない迫害にさらされましたが、トーラー(律法書)と共同体意識が支えとなりました。テオドール・ヘルツルの『ユダヤ人国家』(1896年)がシオニズム(帰還主義)を理論化し、英国のバルフォア宣言(1917年)が後押し。1948年5月14日、ダヴィド・ベン=グリオンがイスラエル独立を宣言し、故国が復活しました。

しかし、イスラエル建国はディアスポラ(離散)の完全な終わりではありません。世界のユダヤ人700万人の半数が国外に住み、文化的つながりを保っています。

この歴史は、私たちに教えます:アイデンティティの喪失は、信仰と記憶によって防げる。

ユダヤ人の物語は、まだまだ続きます。

(参考文献:Wikipedia「Jewish diaspora」、Britannica「Jewish Diaspora」などに基づく。)

<関連する記事>

<関連する画像>

<関連する動画>

<ツイッターの反応>