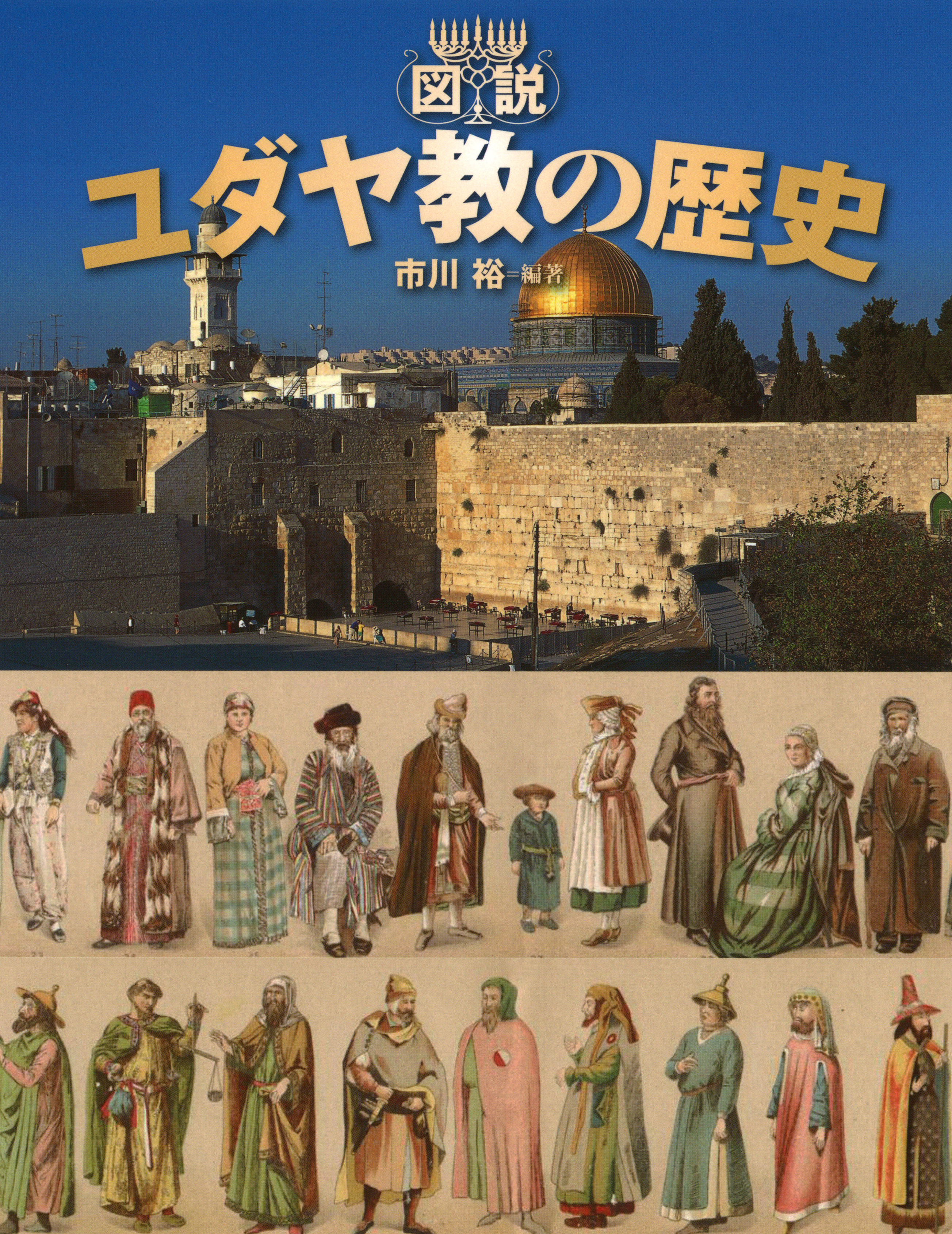

<二つの奇跡が紡ぐユダヤ人の物語>

第二次世界大戦の暗黒の時代に、一人の日本人外交官が数千人の命を救いました。その名は杉原千畝。リトアニアの小さな街で、彼は「命のビザ」と呼ばれる通過査証を大量に発給し、ナチス・ドイツの迫害から逃れようとするユダヤ人たちを日本経由で救出しました。この行為は、単なる人道的救済にとどまらず、戦後のユダヤ人国家イスラエルの建国に間接的に寄与したのです。1948年5月14日、パレスチナの地でイスラエルが独立を宣言した瞬間は、2000年にわたるユダヤ人のディアスポラ(離散)の終わりを象徴します。しかし、この喜びの裏側には、パレスチナ人の「ナクバ(大惨事)」という悲劇もありました。

このブログでは、杉原千畝の勇気ある功績を詳述した上で、イスラエル建国の歴史的背景を振り返ります。さらに、二つの出来事がどのように結びつくのかを探ります。ホロコースト(大虐殺)の惨禍から国家再生への道のりは、人類の良心と希望の物語です。

<I. 杉原千畝:暗黒の時代に輝いた「命のビザ」>

1900年1月1日、岐阜県八百津村(現・八百津町)に生まれた杉原千畝は、幼少期から「人助け」を美徳とする家庭で育ちました。1912年に旧制第一高等学校に入学し、東京帝国大学法学部を首席で卒業後、外務省に入省。1930年代には中国やヨーロッパで外交経験を積み、1939年8月、リトアニアのカウナスに日本領事館副領事として着任します。当時、リトアニアはナチス・ドイツの影響下にあり、ポーランドからのユダヤ人難民が雪崩を打つように流入していました。ヒトラーの反ユダヤ政策が激化し、ユダヤ人たちは命の危機に瀕していました。

1940年夏、カウナス領事館の門前に数百人のユダヤ人難民が押し寄せます。彼らは、日本経由で中立国への脱出を懇願しました。しかし、外務省の厳格なビザ規定では、資金証明や最終目的地の保証が必要で、難民たちはこれを満たせませんでした。杉原は当初、規定を守ろうとしましたが、難民たちの絶望的な表情を見て心が揺らぎます。夜通し手書きでビザを記入し、家族総出で作業を続けました。結果、7月から8月29日までのわずか2ヶ月で、2139通の通過査証を発給。実際の救出者は家族を含む約6000人に上ります。

これらのビザは、難民たちが日本(当時の中立国)を通ってフィリピンや上海へ逃れる命綱となりました。

この行為は、同僚の根井三郎(在スウェーデン日本大使館員)と連携し、根井がスウェーデン経由のルートを確保した点も重要です。根井は「命のビザ」の「影の英雄」と呼ばれ、杉原の決断を支えました。 しかし、杉原の行動は上司の命令に反するものでした。1941年、領事館閉鎖後、彼は日本に帰国。戦後、外務省から「過度な人道主義」を理由に懲戒免職処分を受け、商社員として苦しい生活を強いられます。妻の瀬子さんとの苦労は、家族の絆の証です。

戦後、杉原の功績は徐々に明らかになります。1960年代、救われたユダヤ人たちが彼を探し始め、1968年、イスラエル大使館から連絡。ニシュリ氏らサバイバーとの再会は、28年ぶりの感動の瞬間でした。

1985年、杉原はイスラエルから「諸国民の正義」の称号を授与され、死の直前まで感謝の手紙を受け取り続けました。没後、岐阜県八百津町に杉原千畝記念館が建立され、ユネスコの「世界の記憶」に登録。毎年、彼の誕生日には世界中から追悼の声が寄せられます。

杉原の言葉「私は自分の良心に従っただけ」は、官僚のジレンマを超えた人間性の象徴です。彼のビザは、単なる紙切れではなく、数千の命と未来を繋いだのです。

<II. 1948年のイスラエル建国:ディアスポラの終わりと新たな始まり>

ユダヤ人の歴史は、古代の王国興亡以来、2000年にわたる離散の時代でした。19世紀末、反ユダヤ主義の高まりとシオニズム運動(テオドール・ヘルツルらによる帰還主義)が、ユダヤ人国家樹立の夢を育てます。第一次世界大戦後、英国の委任統治下のパレスチナにユダヤ人移民が増加。1930年代のナチス台頭で、ホロコーストが600万人のユダヤ人を絶滅の危機に追い込みました。ここで杉原の功績が光ります。彼が救った難民の多くが、戦後パレスチナに移住し、建国に貢献したのです。

1947年11月29日、国連総会でパレスチナ分割決議(第181号)が採択。パレスチナをユダヤ国家(56%の土地)とアラブ国家(43%)、エルサレムを国際管理地とする案でした。ユダヤ側はこれを歓迎しましたが、アラブ側は不平等として拒否。1948年5月14日、英国委任統治終了の前夜、テルアビブの博物館でダヴィド・ベン=グリオンが独立宣言。「我々はイスラエル国家を宣言する」との言葉が、無線で世界に届けられました。米国トルーマン大統領が即時承認し、ソ連も支持。こうして、ユダヤ人の母国が誕生しました。

しかし、喜びは束の間。翌5月15日、エジプト、ヨルダン、シリア、イラク、レバノンのアラブ連合軍が侵攻し、第一次中東戦争(パレスチナ戦争)が勃発。イスラエル側は人口わずか60万人、軍事力も劣勢でしたが、ホガナ(ユダヤ人地下組織)の結束と志願兵で応戦。戦いは1949年まで続き、イスラエルは国連案より広い領土(78%)を確保しました。一方、パレスチナ側では70万人以上のアラブ人が難民となり、村々が破壊された「ナクバ(大惨事)」として記憶されます。

この戦争は、イスラエルにとっては生存の勝利ですが、パレスチナ人にとっては故郷喪失の悲劇。今日の紛争の原点です。

建国直後、イスラエルは「移民の吸収」を国家目標に掲げました。1948年から1951年までに、ヨーロッパやアラブ諸国から70万人のユダヤ人が流入。ホロコースト生存者や杉原ビザのサバイバーも加わり、人口が倍増。ベン=グリオン首相の下、キブツ(集団農場)で砂漠を灌漑し、経済基盤を築きました。1949年の停戦協定で、ヨルダンが西岸・東エルサレムを、エジプトがガザを支配しましたが、イスラエルは国連加盟(1949年)を果たし、国際的に認められました。

イスラエル建国は、シオニズムの結実ですが、ホロコーストの教訓が基盤です。ユダヤ人は「二度と無防備にならない」と誓い、軍事・教育・科学に注力。今日の「スタートアップ国家」の原型がここにあります。

<III. 二つの奇跡の交差点:杉原千畝とイスラエルの絆>

杉原千畝の功績は、イスラエル建国と深く結びつきます。彼が救った「スギハラ・サバイバー」たちは、ビザで日本に到着後、上海や神戸で一時避難。戦後、多くの者がパレスチナに移住し、建国運動に貢献しました。例えば、杉原ビザで逃れたユダヤ人たちは、ホガナに参加し、独立戦争で戦いました。敦賀港に上陸した難民の末裔は、現在もイスラエルで活躍。在イスラエル日本大使館との交流も盛んです。

1968年の再会は象徴的。イスラエル大使館が杉原を探し、ニシュリ氏らが東京で面会。杉原は「私はただ、人としてやっただけ」と謙遜しましたが、サバイバーたちは涙を流しました。翌年、イスラエル宗教大臣バルハフティク氏(ビザ受給者)と会談。杉原のビザが「命の橋」だったのです。

1985年の表彰式では、ヤド・バシェム(ホロコースト記念館)で「諸国民の正義」のメダルが授与。杉原の墓は、岐阜で今も花が供えられます。

<Ⅳ.良心の炎が灯す未来>

杉原千畝の「命のビザ」は、ホロコーストの闇を照らし、1948年のイスラエル建国はユダヤ人の再生を告げました。迫害からの脱出と国家樹立という、希望の連鎖です。しかし、建国はパレスチナのナクバ(大惨事)も生み、今日の紛争を残しました。杉原の教え「人道は国境を超える」は、今も中東和平の鍵。岐阜の記念館を訪れ、テルアビブの街を歩けば、その遺産を感じられます。私たちは、歴史から学び、差別のない世界を築いてゆきましょう。

(参考文献:杉原千畝記念館公式サイト、Wikipedia、NHK特集などに基づく。)

<関連する画像>

<ツイッターの反応>