<故事の概要>

「漁夫の利」は、中国の戦国時代に由来する故事成語で、『戦国策』や『韓非子』に登場します。

あるとき、鷺(サギ)が蛤(ハマグリ)をくわえて食べようとしましたが、蛤が固く閉じてしまい、鷺のくちばしを挟んで離しませんでした。両者は一歩も譲らず、争いが続きました。そこへ漁夫が通りかかり、争っている鷺と蛤をどちらも捕まえて自分のものにしてしまいました。このことから、第三者が二者の争いの隙をついて利益を得るという意味が生まれました。

<慣用句の意味>

「漁夫の利」とは、二者が争っている間に、第三者がその隙をついて利益を得ること。争いの当事者たちが互いに消耗し合うことで、関係のない第三者が漁夫のように簡単に利を得る状況を指します。

<補足>

この故事は、争いや対立が双方に損失をもたらし、第三者に有利な状況を作り出すことを教訓として伝えます。

ビジネスや政治、日常の人間関係など、さまざまな場面で使われることがあります。

日本ではこの故事が広く知られ、戦略や駆け引きの例えとして用いられます。

<使用例>

1. ビジネス:二つの競合企業が激しい価格競争をしている間に、別の企業が市場を奪うのは漁夫の利だ。

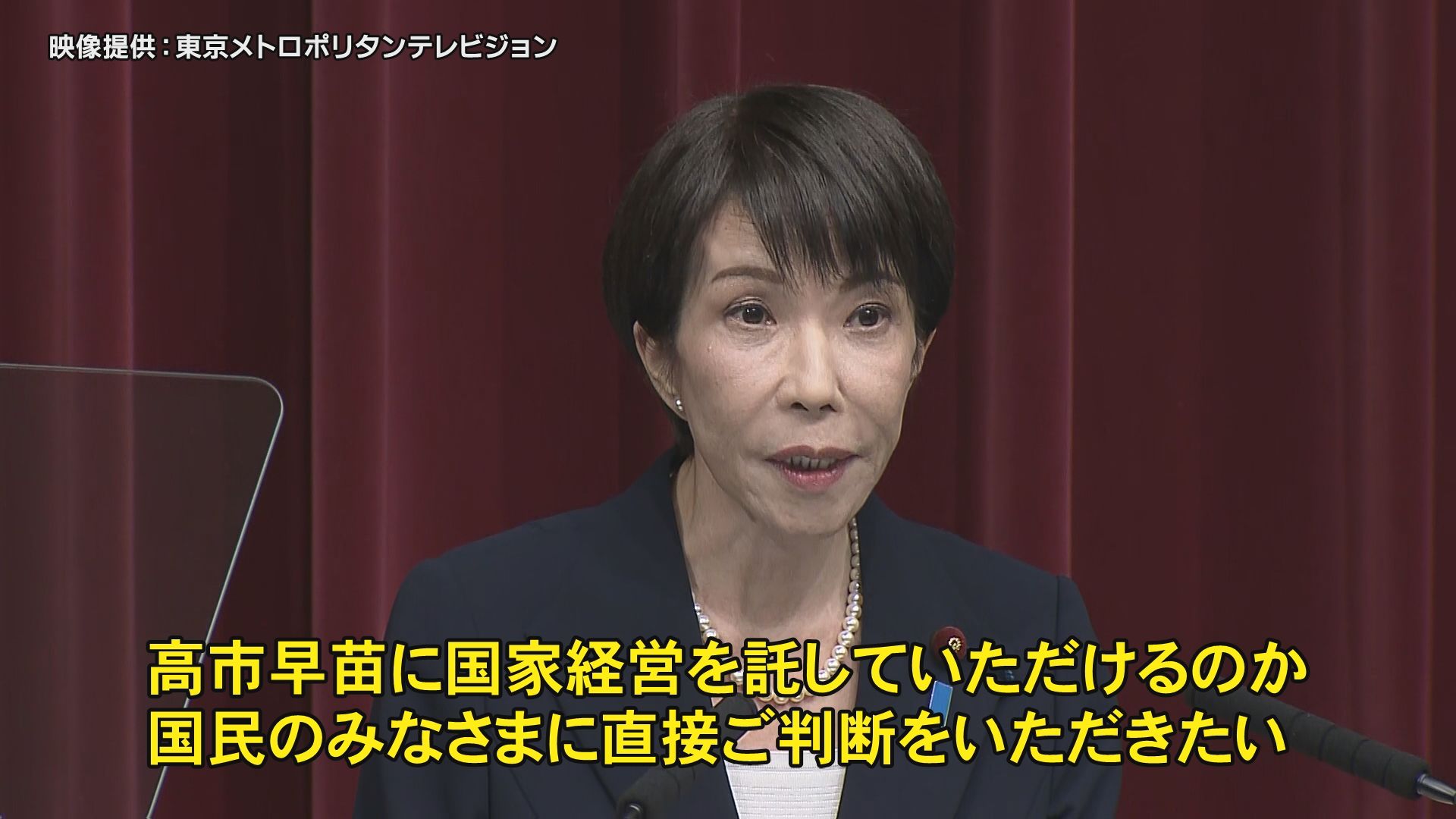

2. 政治:二つの政党が対立して弱体化した結果、第三の勢力が選挙で勝利を収めるのは漁夫の利と言える。

3. 日常:友達同士がケンカしている間に、別の人が美味しい役割を引き受けるのは漁夫の利だね。

<類義語>

鹬蚌相争(げつぼうそうそう):同じ故事に由来し、鷺(鹬)と蛤(蚌)が争うという表現。意味はほぼ同じ。

両虎相闘(りょうこそうとう):二頭の虎が争う間に第三者が利を得るという意味。

三竦み(みつすくみ):三者が互いに牽制し合って均衡が保たれている状態(ややニュアンスが異なる)。

棚からぼたもち:努力せずに思いがけない幸運を得ること(争いの要素は薄い)。

<関連する記事>

<関連する画像>

<関連する動画>

<ツイッターの反応>