故事成語:

「鶏口となるも牛後となるなかれ」は、中国の歴史書『史記』に由来する故事成語です。

故事の概要:

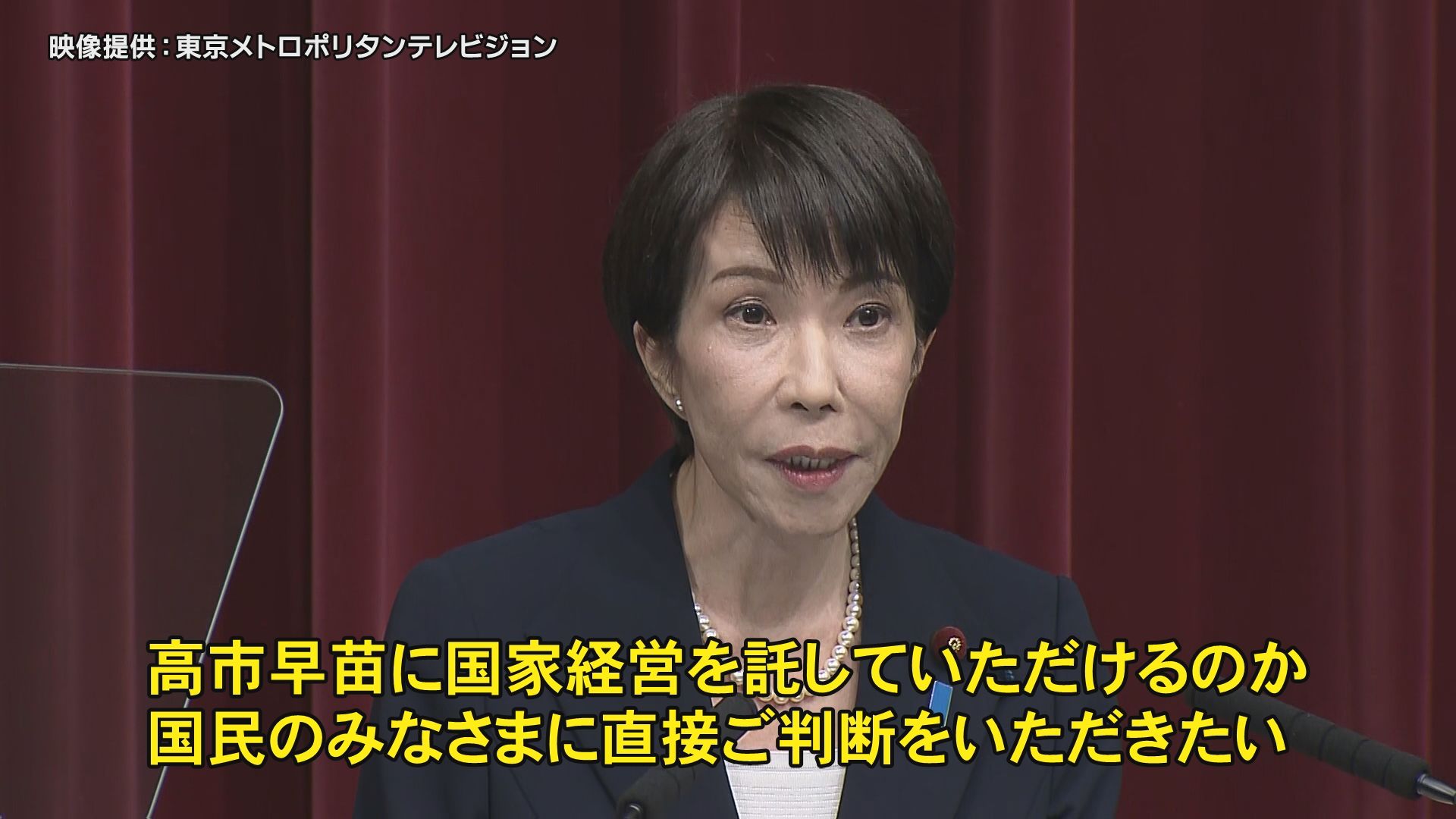

この言葉は、『史記』蘇秦列伝に登場します。戦国時代の策士・蘇秦が、韓の王に遊説する際に用いた言葉です。蘇秦は、韓が強国の秦に従属するのではなく、独立して主導権を握るべきだと説きました。

このとき、「鶏の口(小さな集団の頭)になる方が、牛の尻(大きな集団の末端)に従うよりも優れている」と述べ、自主独立の重要性を強調しました。

慣用句の意味:

「たとえ小さな組織や集団であっても、そのリーダーとなるべきで、大きな組織の末端や従属的な立場に甘んじるべきではない」という意味です。自主性や主導権を重視し、主体的に行動することを奨励する言葉です。

補足:

・この言葉は、個人の自立心やリーダーシップを重んじる日本の文化にも影響を与え、ビジネスや人生の選択においてよく引用されます。

・ただし、状況によっては「大きな組織での安定」を選ぶことも現実的であるため、必ずしも「鶏口」が常に正しい選択とは限りません。文脈に応じて解釈が必要です。

使用例:

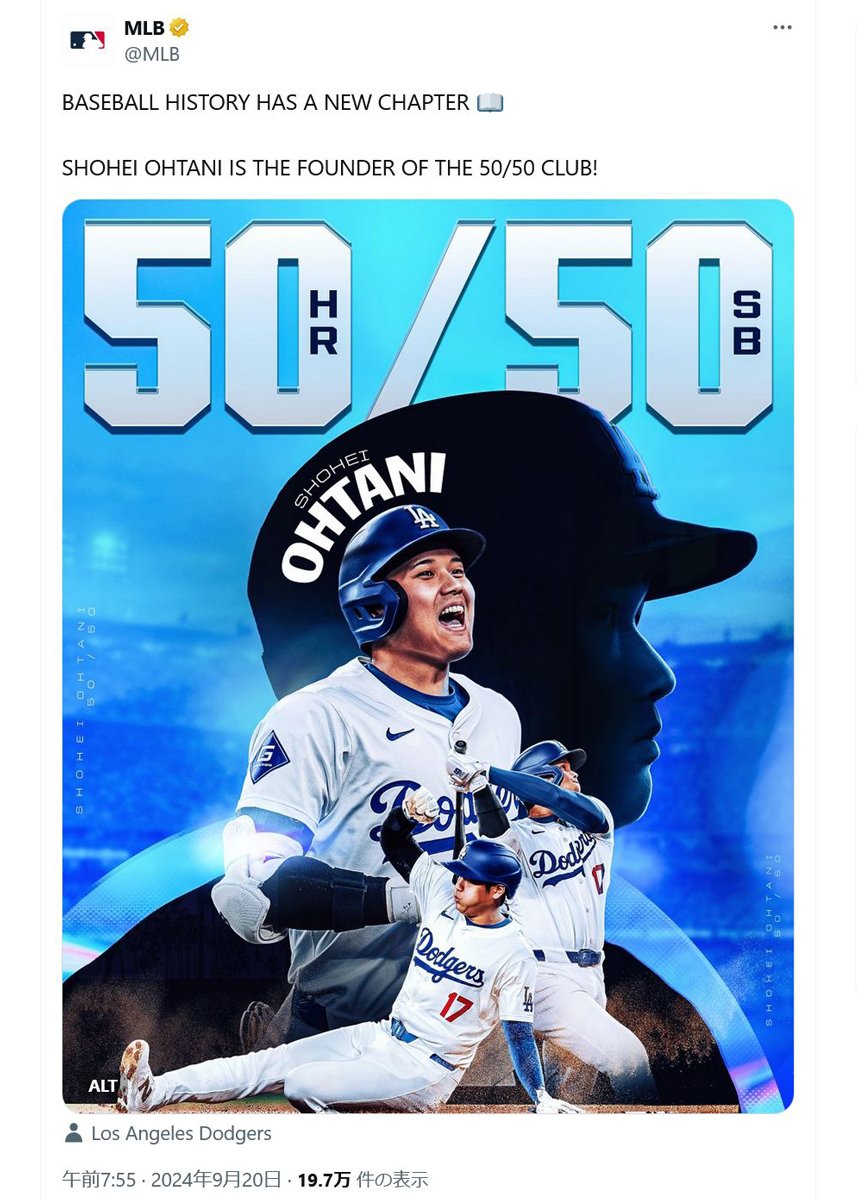

・「彼は大企業での平凡なポジションよりも、自分の会社を立ち上げて社長になることを選んだ。まさに『鶏口となるも牛後となるなかれ』の精神だ。」

・「小さなチームでもリーダーとして活躍する方が、巨大な組織の歯車になるよりもやりがいがあるよ。鶏口となるも牛後となるなかれ、だね。」

類義語:

・寧為鶏首、不為牛後(ねいけいしゅ、ふぎゅうご):同じ意味の中国語由来の表現。

・小の虫を殺して大の虫を助く:小さな害を排除して大きな害を助けること。状況によっては類義的に使われる。

・独立不羈(どくりつふき):誰にも縛られず自由に振る舞うこと。

<関連する記事>

<関連する画像>

<ツイッターの反応>