お盆は、日本で古くから続く祖先を供養する伝統行事です。家族が集まり、ご先祖様の霊を迎え入れ、共に過ごす大切な時期として親しまれています。この記事では、新盆と旧盆の違いや由来、2025年のお盆期間、そして一般的なお盆の準備や過ごし方についてご紹介します。

<新盆と旧盆の由来と地域>

・新盆(しんぼん)

新盆は、明治時代に日本が太陽暦(グレゴリオ暦)を採用したことで、7月15日を中心に行われるお盆を指します。都市部や商業地域で普及し、特に東京や大阪など大都市圏で広く行われています。新盆は、暦の変更に伴い、現代の生活リズムに合わせて7月に実施されるようになりました。

地域例: 東京、横浜、名古屋、大阪など都市部。

・旧盆(きゅうぼん)

旧盆は、太陰暦(旧暦)に基づく伝統的なお盆で、8月15日を中心に実施されます。農村部や伝統を重んじる地域で多く見られ、沖縄や九州の一部、東北地方などで根強く残っています。旧盆は、昔ながらの季節感や農作業のサイクルに合わせて行われることが特徴です。

地域例: 沖縄、九州(福岡、熊本など)、東北(青森、岩手など)、離島地域。

新盆と旧盆の違いは主に暦の違いによるもので、どちらもご先祖様を迎える心は変わりません。地域や家庭の伝統によって、どちらのお盆を行うかが決まります。

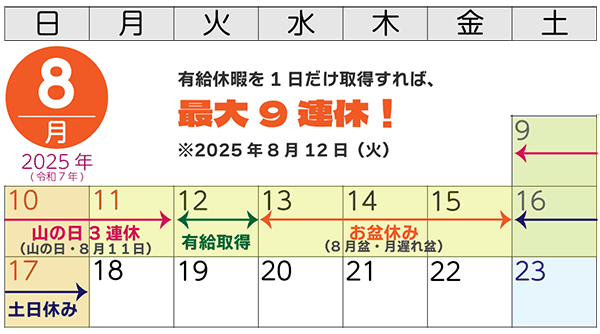

<2025年のお盆期間>

2025年のお盆期間は、新盆と旧盆で以下のように予定されています:

・新盆: 7月13日(迎え火)~7月16日(送り火)

7月15日が盆の中心日で、迎え火や送り火はこの前後にずれる場合もあります。

・旧盆: 8月12日(迎え火)~8月15日(送り火)

旧盆は地域によって8月13日から始まる場合もありますが、2025年は8月12日~15日が一般的です。

<一般庶民のお盆の準備と過ごし方>

お盆は、ご先祖様の霊を迎え入れ、供養するための特別な時間です。一般的な家庭での準備と過ごし方を紹介します。

1. 準備

・お仏壇の掃除: お盆前にお仏壇をきれいにし、花や供物を整えます。提灯や盆棚を飾る家庭も多いです。

・迎え火の準備: 7月13日または8月12日に、家の玄関先や庭で麻幹(おがら)を焚いて迎え火をします。これはご先祖様の霊が迷わず帰ってくるための目印です。

・お供え物の用意: 精進料理や果物、故人の好物をお供えします。地域によっては「精霊馬(しょうりょううま)」として、キュウリ(馬)やナス(牛)で動物の形を作り、霊が早く行き来できるようにします。

・お墓の清掃: お盆前にお墓参りに行き、墓石を洗い、花や線香を供えます。

2. 過ごし方

・迎え火・送り火: 迎え火でご先祖様を迎え、期間中は家族で過ごします。最終日には送り火を焚き、霊を送り出します。

・お墓参り: お盆期間中にお墓参りを行い、線香や花を供えて手を合わせます。地域によっては僧侶を招いて読経をお願いすることもあります。

・家族の団らん: お盆は家族が集まる機会でもあります。親戚が集まり、故人を偲びながら食事を共にしたり、思い出話をしたりします。

・盆踊りや地域行事: 地域によっては盆踊りや灯籠流しなどの行事が開催され、コミュニティ全体でご先祖様を供養します。

3. 注意点

・お盆は地域や宗派によって慣習が異なります。例えば、浄土真宗では「霊が帰ってくる」という考え方ではなく、故人を偲ぶ期間として捉えることが一般的です。

・現代では、忙しい生活の中で簡略化されることも多く、マンション住まいでは迎え火をLED提灯で代用するなど、柔軟な形も増えています。

<まとめ>

お盆は、ご先祖様への感謝と供養の心を大切にする日本の伝統行事です。新盆(7月)と旧盆(8月)の違いは地域や暦に基づきますが、どちらも家族の絆を深め、故人を偲ぶ大切な時間です。2025年は7月13日~16日(新盆)または8月12日~15日(旧盆)に、ぜひ家族で準備を整え、心温まるお盆を過ごしてみてください。

#お盆 #新盆 #旧盆 #日本の伝統 #お墓参り #ご先祖様

#精霊馬 #迎え火 / #送り火