<主要ポイント>

・2025年参議院選挙では、与党(自民党・公明党)が122議席で過半数(125議席)に届かず、衆参両院で少数与党となりました。これは戦後初の事態で、与党の惨敗が明確です。

・野党は126議席を獲得し、参議院で主導権を握る可能性があります。特に国民民主党や参政党が大きく議席を増やしました。

・与党は国会で法案成立が難しくなり、野党との交渉が必要となります。野党は法案提出や政権批判を強化できます。

・各野党の公約履行は、連携次第で進む可能性がありますが、政策の違いが障害となる場合も。

<選挙結果と与党の惨敗>

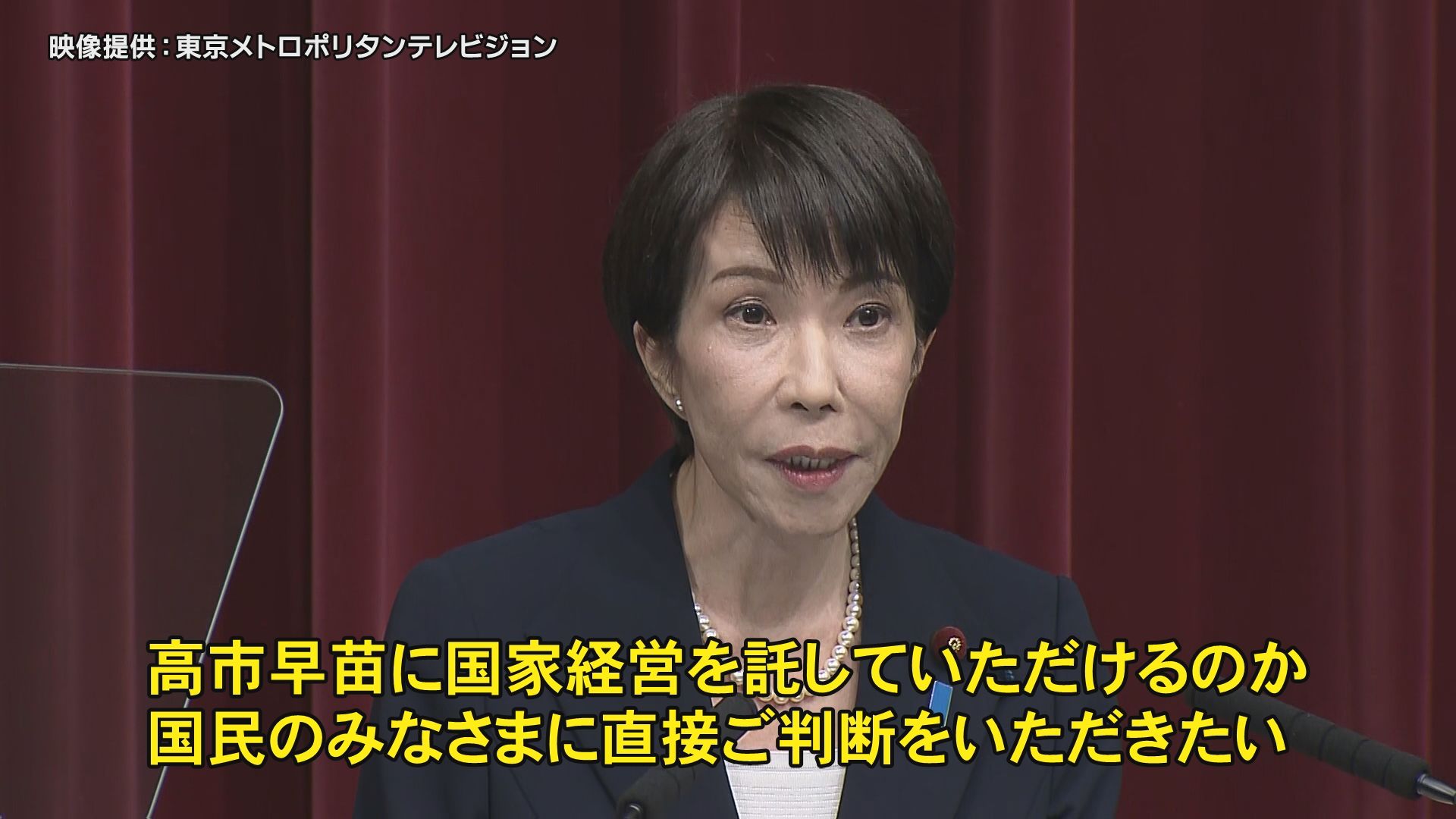

2025年7月20日の参議院選挙では、与党(自民党101議席、公明党21議席、合計122議席)が過半数(125議席)に3議席届かず、惨敗しました。これは、衆議院(2024年総選挙で既に過半数を失っていた)でも少数与党となったことを意味し、戦後初の「衆参両院での少数与党」状態となりました。石破茂首相は責任論に直面しており、政権運営が厳しくなる見通しです。

<国会への影響>

与党の過半数割れにより、法案成立が難しくなります。特に予算案や重要法案は、野党の協力なしでは可決できません。また、内閣不信任案のリスクが高まり、委員会運営でも野党が主導権を握る可能性があります。これにより、「ねじれ国会」が再来し、政策の停滞や政局の不安定化が懸念されます。

<野党の可能性>

野党は合計126議席を獲得し、以下のような行動が可能です:

・法案提出と修正:野党は独自の法案を提出し、与党案に修正を加えることができます。例えば、物価高対策や社会保障強化が考えられます。

・政権批判の強化:予算委員会や質疑で与党の失政を追及し、政権を圧迫できます。

・連合政権の模索:将来的な政権交代を目指す可能性がありますが、政策の違いが障害となる場合も。

<野党各政党の主要公約と履行の見通し>

各野党の主要公約とその履行の見通しは以下の通りです:

立憲民主党 (CDPJ):

・主要公約: 最低賃金の引き上げ(例えば時給1,500円を目指す)、子育て支援の拡充(保育所増設、育児休暇の充実)、再生可能エネルギーの推進(2030年までに再生可能エネルギー比率50%)、移民政策の改革(包括的でありながら安全を確保)。

・履行の見通し: 38議席を背景に、経済・社会政策では他の野党と連携可能だが、移民政策では保守的な野党との対立が予想される。

国民民主党 (DPP):

・主要公約: 中間所得者への税負担軽減(所得税率の引き下げ)、地方インフラ投資の拡大(特に過疎地域の道路・橋梁整備)、中小企業支援のための規制緩和(手続き簡略化)、移民政策のバランス調整(熟練労働者優先)。

・履行の見通し: 22議席の躍進で影響力増大。経済政策では与党・野党双方と協力可能だが、移民政策では中道寄りの立場が両極端な野党との連携を難しくする。

日本維新の会 (Ishin):

・主要公約: 地方分権の推進(地方自治体の税収権限拡大)、官僚機構の改革(行政手続きのデジタル化)、教育改革(実践スキル重視の新カリキュラム導入)、移民政策の厳格化(外国人労働者の受け入れ基準見直し)。社会保障と税制改革:社会保障費を年間4兆円以上削減し、労働世代の社会保険料を年6万円減らすこと、食料品への消費税を2年間ゼロにする。

・履行の見通し: 19議席で安定。地方分権や経済改革では与党との共通点が多いが、移民政策では保守派との連携が強まる可能性。

参政党 (Sanseitō):

・主要公約: 移民政策の厳格化(外国人政策新局の設置、移民受け入れ数の削減)、日本人優先の雇用・社会サービス(公的サービスの優先順位見直し)、グローバル化の後退(TPPからの撤退検討)、高齢者社会保障の拡充(年金制度の強化)、子供への経済支援(0歳から15歳までの子供に毎月10万円の教育手当を支給)。

・履行の見通し: 15議席で急浮上。移民政策では保守派との共鳴が強いが、急進的な姿勢が他の野党との連携を制限する可能性。子供への経済支援は少子化対策として注目されるが、財源確保が課題。

日本共産党 (JCP):

・主要公約: 消費税の廃止(10%から0%へ)と法人税の引き上げ(25%から35%へ)、主要産業の国有化(エネルギー・交通分野)、軍事同盟からの脱退(日米安保条約の見直し)、社会福祉プログラムの拡大(医療費無料化)。

・履行の見通し: 7議席と影響力は限定的。社会福祉では立憲民主党と連携可能だが、経済・軍事政策では広範な支持を得にくい。

れいわ新選組 (Reiwa):

・主要公約: 最低賃金の引き上げ(時給1,500円以上)と基本所得の保証(月額10万円)、同性婚の合法化(民法改正)、環境持続可能性(カーボンニュートラル達成に向けた投資)、政治資金改革(企業献金の禁止)。

・履行の見通し: 6議席で若者や進歩派の支持を得る。社会政策では立憲民主党と共通点があるが、経済政策は主流派に受け入れられにくい。

<社会的・政治的背景>

2025年は男子普通選挙100周年、女性参政権80周年、選挙権年齢18歳引き下げ10周年という節目の年であり、国民の政治参加意識が高まりました。SNS(特にX)の影響が大きく、若年層の投票率向上や新興勢力の支持拡大に寄与しました。物価高やアメリカの関税措置への懸念が有権者の選択に影響を与え、与党への不満が野党・新興勢力への支持に繋がりました。特に、参政党の「日本人優先」のスローガンは、外国人政策に対する不安を背景に支持を集めました。

<今後の展望>

参政党の子供への経済支援政策や日本維新の会の社会保障・税制改革は、国民の関心が高いテーマです。野党間の連携が進む場合、これらの政策が国会で取り上げられる可能性がありますが、与党との交渉や財政計画の具体化が鍵となります。この選挙は、日本の政治地図を大きく塗り替えるものであり、今後の政局に深い影響を与えるでしょう。

<結論>

2025年参議院選挙は、日本の政治に新たな局面をもたらしました。与党の過半数割れは国会運営の混乱を招き、野党の影響力拡大を促進します。各野党の公約履行は、連携次第で進む可能性がありますが、政策の違いが障害となる場合もあります。この選挙は、日本の民主主義の未来を示す重要な一歩であり、今後の政局を形成する鍵となります。

<関連する画像>

<関連する動画>

<ツイッターの反応>