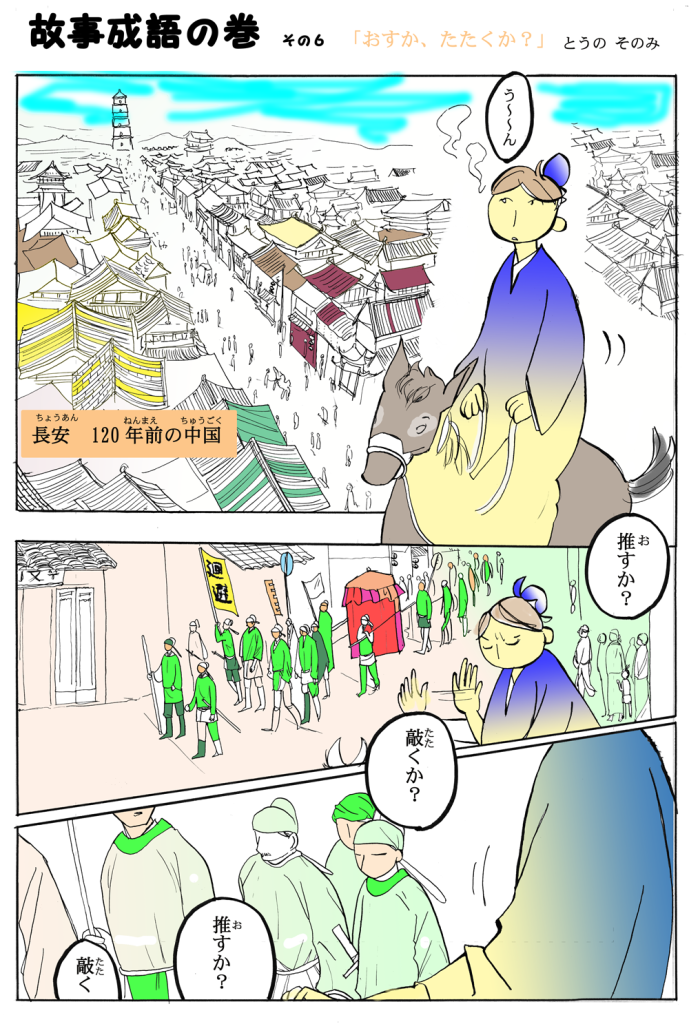

<故事成語>

「推敲」は、中国唐代の詩人・賈島(かとう)が詩を作るときに、言葉を慎重に選び推敲したという故事に由来します。

<故事の概要>

賈島がある日、詩を作りながら「僧は推す月下の門」という句を考えていました。しかし、「推す(おす)」と「敲く(たたく)」のどちらが適切か迷い、驢馬(ろば)に乗って考え込んでいたところ、韓愈(かんゆ)という高官の行列にぶつかってしまいました。賈島がその理由を説明すると、韓愈は「敲く」の方が詩の響きとして良いと助言し、この出来事から「推敲」という言葉が生まれました。

<慣用句の意味>

文章や詩、作品などを何度も吟味し、言葉や表現をより良くするために練り直すこと。

<補足>

「推敲」は主に文章や詩の創作において使われますが、転じて計画やアイデアを慎重に検討・修正する場合にも使われることがあります。

この言葉は、細部にまでこだわり、完成度を高める姿勢を象徴します。

<使用例>

・彼は原稿を何度も推敲して、完璧な文章に仕上げた。

・新しい企画書を作成する際、内容を推敲してより説得力のあるものにした。

<類義語>

練磨(れんま)

琢磨(たくま)

吟味(ぎんみ)

校正(こうせい)

改訂(かいてい)

<関連する記事>

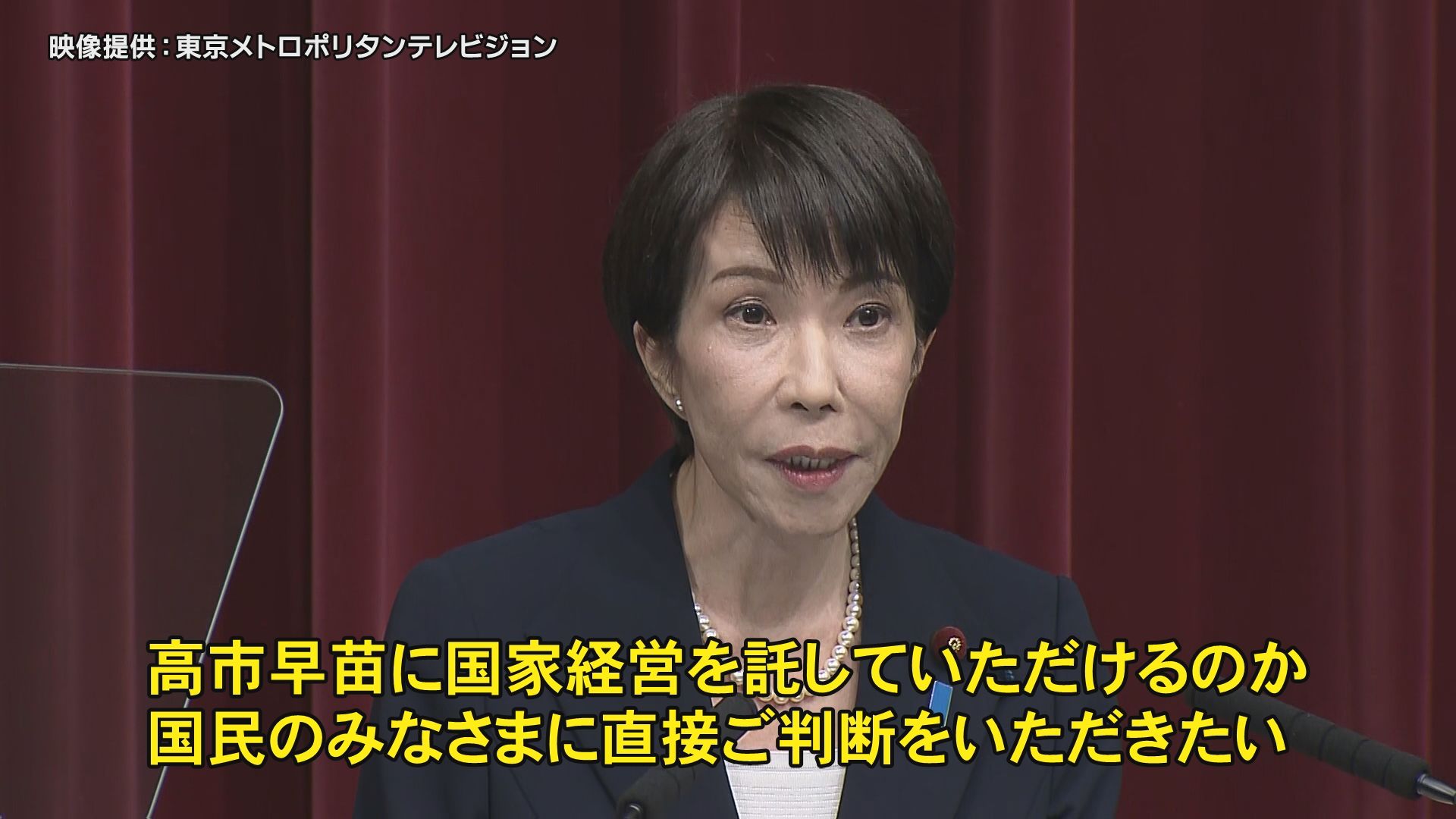

<ツイッターの反応>

濱田(まりりん)@Webライター×光回線オペレーター×60代スタート

@writer20230915記事が完成したらいったん記事を寝かせよう!できれば一晩。難しい場合はコーヒー飲んでからでもいいので、できるだけ初めて読む人の視点で推敲(すいこう)しよう!完成してすぐ納品すると事故る確率が高い。いったん頭を冷やしてから推敲することで、違った視点が持てる。 #EXTAGEWORKS