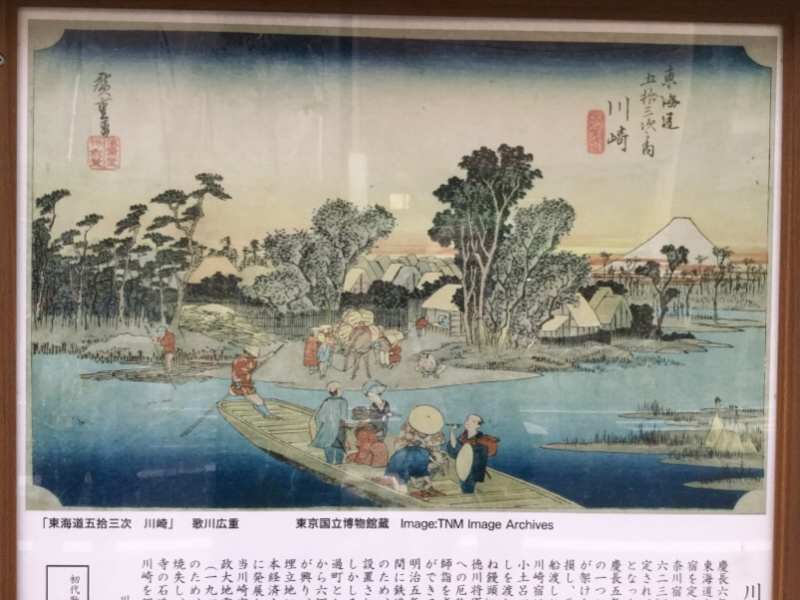

東海道五十三次の川崎宿(かわさきしゅく)は、江戸時代に東海道の第二の宿場として重要な役割を果たした場所です。

品川宿から川崎宿までの道中は、多摩川の渡しを越える旅情あふれるルートで、川崎宿は江戸に近い宿場町として旅人や物資の流れを支えました。川崎大師や六郷の渡しといった歴史的要素は、今もその魅力を伝えています。旧東海道を歩く際は、こうした歴史的背景を思い浮かべながら、江戸時代の旅人気分を味わってみてください。

<品川宿から川崎宿までの道中>

1.距離と所要時間

品川宿から川崎宿までは約10km(2里半程度)。徒歩で約2〜3時間程度の距離です。東海道を歩く旅人は、江戸を出発し、品川宿を抜けて次の目的地である川崎宿を目指しました。

2.多摩川の渡河

道中の最大の難所は多摩川(当時は六郷川とも呼ばれた)の渡河です。多摩川には橋がなく、旅人は「六郷の渡し」と呼ばれる船で川を渡りました。この渡し場は天候や水量に左右され、増水時には渡るのが困難でした。川崎宿に近づくにつれ、川沿いの風景や田園地帯が広がり、旅人に自然の美しさを感じさせたことでしょう。

3.道の特徴

品川から川崎までの道は比較的平坦で、街道沿いには茶屋や休憩所が点在し、旅人や馬子の休息の場となっていました。道中には松並木が続き、旅情を盛り上げました。また、この区間は江戸から近く、旅人の往来が多かったため、賑わいのある街道でした。

<川崎宿について>

1.概要

川崎宿は東海道五十三次の2番目の宿場で、現在の神奈川県川崎市川崎区に位置します。江戸から近いこともあり、旅人や物資の往来で栄えた宿場町でした。多摩川を渡った直後に位置するため、渡し船を利用する旅人にとって重要な中継地点でした。

2.歴史と役割

・ 宿場の規模: 川崎宿は比較的小規模な宿場でしたが、*本陣1軒、**脇本陣2軒、旅籠約40軒があり、大名や公家、商人など多くの旅人を受け入れました。

・商業の中心: 宿場内には***問屋場があり、物資の運搬や交易が盛んでした。特に、近隣の農産物や魚介類が集まり、市場としての役割も果たしました。

・六郷の渡しとの関係: 多摩川の渡し場は川崎宿の経済を支える重要な要素で、船頭や渡し船に関わる人々が宿場で活動していました。

3.文化と名所

・ 川崎大師(平間寺): 川崎宿の近くにある川崎大師は、厄除けや祈祷で有名な寺院で、江戸時代から多くの参拝者が訪れました。宿場町に活気をもたらす存在でした。

・宿場の街並み: 川崎宿は多摩川沿いの風光明媚な場所にあり、宿場町の中心には旅籠や茶屋が立ち並び、旅人に休息と食事を提供しました。

4.現代の川崎宿

現在の川崎宿周辺は都市化が進み、往時の面影は薄れていますが、旧東海道のルートや川崎大師、六郷の渡し跡など、歴史をしのぶスポットが残っています。旧街道を歩く際には、川崎宿の碑や案内板を頼りに当時の雰囲気を想像することができます。

*本陣(ほんじん)

宿場で大名や公家、幕府の役人など高位の旅人が宿泊する施設。宿場の中心的な宿で、一般の旅人は利用できなかった。

**脇本陣(わきほんじん)

本陣に次ぐ格式の宿泊施設。本陣が満室の場合や、身分がやや低い大名・役人などが利用した。

***問屋場(とんやば)

問屋場は、宿場を通過する荷物や商品を一時的に保管し、運送の手配を行う拠点でした。大名行列や幕府の公用物資、商人による商業貨物などがここで管理されました。

・川崎宿の問屋場

川崎宿の場合、多摩川の「六郷の渡し」に近い立地を生かし、江戸と地方を結ぶ物資の運搬で重要な役割を果たしました。農産物や魚介類、工業製品などが集まり、次の宿場(神奈川宿など)や江戸へ送られる拠点でした。